マンションフルスケルトンの下地工事

今回はマンションリフォームフルスケルトンの下地に関して解説をしていこうと思います。

↓↓↓フルスケルトンについては前回のページで紹介しております↓↓↓

前回はマンションリフォームを検討するにあたり、

会社選定から解体工事までの流れをご紹介させて頂きました。

フルスケルトンの場合、マンション躯体であるコンクリートが見える状態になるのですが

そこからの作業工程をこれからお話しできたらと思います。

私たちと同種の仕事をしている方の中には、当たり前のように思える光景かもしれません。

しかし、一般の方はあまり見ることのないものかと思いますので、

今回、簡単にはなりますが ご覧いただけますと嬉しいです!

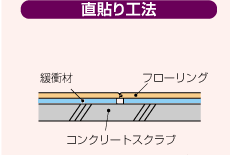

マンション床下地 直張り

マンションの場合、床下地が一般的な木造住宅とは異なり、

大きく分けて2種類の組み方で構成されております。

まずは直張りと言われる下地です。

直張りとは、マンションの躯体となるコンクリート床面に直接床材を貼っているケースです。

この場合ですと床の上を歩いた際に少しクッション性を感じるのが特徴です。

コンクリートに直接フローリング(床材)を張っているのに、

何故クッション性があるの?

仰る通りです。

どうしてクッション性を感じるのかというと、

床材自体にスポンジのような緩衝材がくっついているからです。

これには遮音性があり、下階等隣接する部屋への音 若しくは振動の配慮の為に

多くの場合、各マンションの管理規約上で定められている必要なものとなります。

引用:永大産業株式会社HP<フローリングの基礎知識|マンション>

直張りは横から見ると、上の図のようなかたちとなり、

マンションによってフローリング材の種類や遮音等級が指定されるケースもありますので

注意が必要です。

遮音等級とは、遮音性能を基準に照らし合わせ、等級に表したもののことをいいます。

簡単に言うと、床材の音の出にくさ、振動の吸収力がどの程度かを表す数値のことです。

一般的にマンションの床材には軽量床衝撃音を表す「LL値」が使用されており、

よく使われるのがLL45と言われる種類の床材です。

memo

重量床衝撃音は「LH値」が使われます。Lは“level”のLです。

LL45はスプーンを床に落とした時に45㏈まで音を軽減する という基準になります。

尚、L値については日本工業規格[JIS]の定めに拠ります。

LL45の指定がマンションには多いのですが、中にはLL 40等級の床材を

指定しているところもあるので、設計の担当者は計画の事前に確認が必要です。

LL45とLL40ではLL40の方が遮音性能が高い、ということは覚えておきましょう!

LL40を指定しているマンションはLL45指定よりは多くありませんが、

そのようなマンションは床材以外の規約にも厳しい印象があるので

工事前に色々と確認することが多くなりそう、、、

というのが設計を担当するものとしてのホンネです。

また、直張り用のフローリングは一般的なフローリング材に比べ、

選択肢が少ないのも特徴の一つです。

特に戸建てで使われているような床材はまず使えないと思ってください。

展示場やお知り合いのお家(木造戸建て)などでご覧になって、

あのメーカーのこの床が良い!

無垢材の床にしたい!

と思っても直張りマンションでは使えないケースがよくありますので

ご注意いただければと存じます。

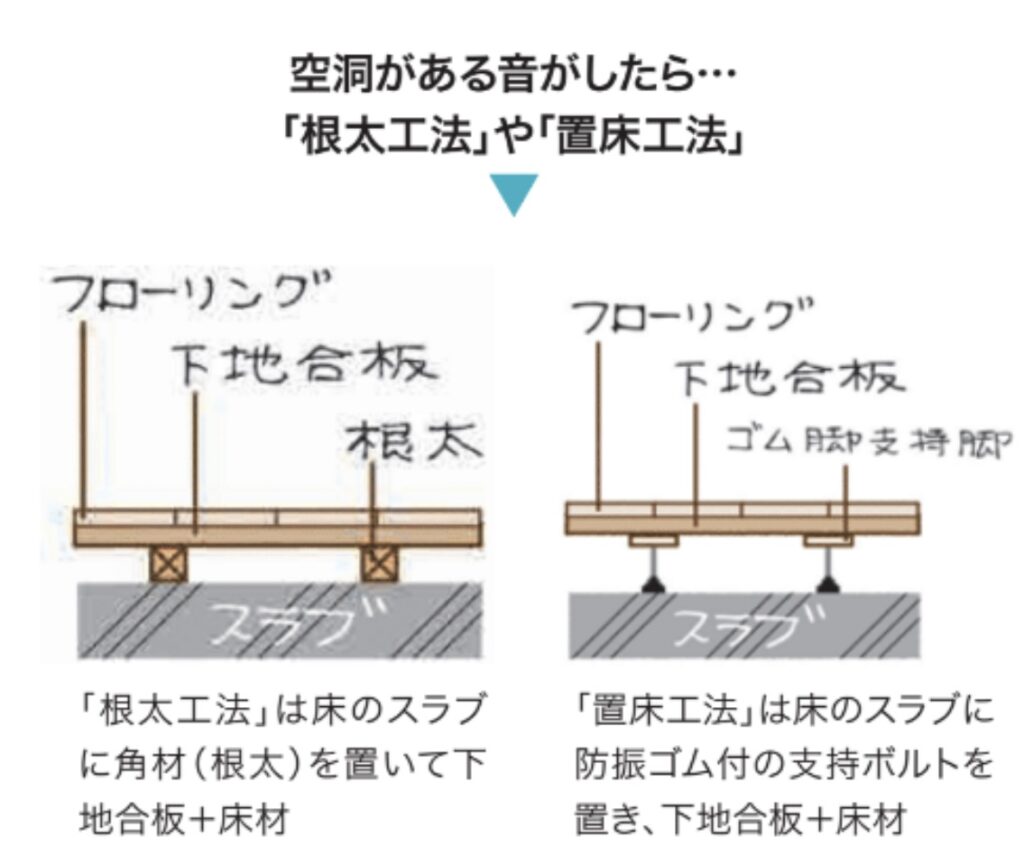

マンション床下地 置き床 もしくは根太工法

上記で直張りについてご紹介をさせて頂きました。

次は置き床、根太工法です。

引用:株式会社リフォーム産業新聞社HP(床リフォームの基礎知識⑧)

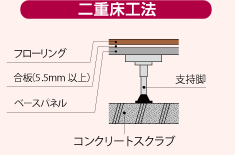

上の図のような形状になるのがそれぞれ置き床工法と根太工法と言われる工法になります。

直張りに比べコンクリート躯体と床材の間に空間ができるのが置き床、根太工法となり、

最近のマンションは置き床工法を採用しているところが多い印象があります。

置き床にすることで考えられるメリットは、

20年後、30年後に間取り変更を伴うリフォームを検討しやすくなるところです。

特に影響が出てくるのが水まわりです。

水まわりには必ず排水管や給水管、給湯管がございます。

それら配管が通る経路を確保するのに床下に空間があると容易に検討することができます。

将来キッチンやお風呂など、水まわりの位置を変更する場合にはオススメの工法です。

ただ マンションを購入される時から、

「このキッチンの位置は将来変更しよう!」

とか

「トイレの位置は20年後に検討だね。」

なんて分かっているケースなんて稀中の稀。

そんなことより、今のご生活にマッチした間取りを選んでいるはずですから、

購入の際には「これで間違いない!」と感じてお決めいただいている事でしょう。

・・・本当にその通りに行けば、リフォーム業種なんて要りません。

将来のことも見据え、長く快適な住まい方をする為に、置き床をオススメします。

下記は置き床下地の写真です。

引用:永大産業株式会社HP<フローリングの基礎知識|マンション>

上の写真、図のように、床材とコンクリート躯体の間に脚となる支えがあり、

その上にパーティクルボードと言われるものが敷かれます。

パーティクルボードの上に床材を張るところもあるようですが、

基本的にはパーティクルボードの上に合板を張り、その上に床材を張ることが多いです。

支えとなる脚には遮音性のあるゴムを取り付けることにより

遮音性が高まるような仕組みになっております。

置き床を採用することで戸建て住宅に使われているような床材も張ることができるので

かなり選択肢が増えるというメリットがあります。

デメリットとして、

リフォームの場合に、元々直張りだった床を置き床に変更する場合、

単純に床面が上がりますので天井高が最低でも10〜20㎝ほど、低くなってしまいます。

そのためベランダに出る窓(掃き出し窓)との取り合い部分が、

床の方が窓の下端より高くなってしまうなんてことも。

直張りから置き床に変更する際にはそのような点に注意が必要です。

置き床とは別に根太組みされているマンションもあります。

根太とは戸建て住宅によく使われる工法で、

木材で床下地を組み、床を張っていく工法となります。

が、遮音性能は低いのであまりマンションでは一般的ではありません。

元々が根太組みであれば、マンションに許可を取った形で施工することもありますが

下階に配慮するのであればしっかりと遮音性の取れる工法で行うのをお勧めいたします。

マンション床下地 壁下地 天井下地

次は壁と天井下地についてです。

基本的には木材で壁と天井の下地を組むケースと軽量鉄材で下地を組む工法の

2種類となります。

最近のマンションは、軽量鉄骨材で下地を組むことが多いです。

少し古いマンションですと木材で下地が組んであるマンションもあり、

新たに木下地で下地を組むこともございます。

正直なところ、どちらでも良いと思います。

ただ、施工スピードとしては軽量鉄骨材の方が施工性がよく、早いので

そこは業者さんにお任せで良いでしょう。

上の写真は鉄製の材料で下地を組んでいる工法です。

これを木材でやるか鉄材でやるかの違いですね。

この下地の上に石膏ボードを張っていくのですが、完成後に重量のあるものを何か取り付ける

予定がある方は事前に下地を入れておいてもらえるようにお願いしておいてください。

上の写真は天井下地の写真です。

天井も壁同様に下地を組んでいき、石膏ボードを張っていく形になります。

ここで気になった方もいるかもしれません。

写真を見ていると断熱材がない壁面がございます。

マンションの場合、ウレタン系の吹き付け断熱を施工することが多いのですが、

基本的には、新築時に吹き付けを行っております。

リフォーム時に新たに吹く必要性はあまりないでしょう。

そもそもマンションは戸建てに比べ、壁厚が厚いこととその材質から、

はるかに断熱性能が高いのでリフォーム時に新たに施工する必要はあまりありません。

断熱材が吹き付けてあるのは基本的に外部に接している壁面です。

外壁面というとわかりやすいでしょうか。

ですのでお隣との間の壁、界壁には吹き付けを行わないことが多いです。

解体した時に断熱材が施行されているところと、そうでないところがあるのは

そういった理由がございます。

アトガキ

今回はマンションリフォームの下地について、簡単ではございますが

ご紹介をさせて頂きました。

普段建築業に携わっている方からすると、よく目にする内容かとは思いますが、

そうでない方には割と珍しい光景ではないでしょうか。

私も新入社員としてこの業界に足を踏み入れた時には右も左もわからず、

何がなんだかわかりませんでした 笑

でもそれが当たり前で、他のお仕事をされているお客様からすると

私が新入社員だった時のあの感覚と同じなんだろうな と思います。

ですので、私が担当させていただく際には、

あまり専門用語は使わず、わかりやすく説明をすることを普段から心がけています。

私の担当したお客様の中には粗悪な業者に騙されてしまい、

理想のリフォーム工事が行えなかった、なんて方もいらっしゃいました。

少しでもそのような思いをされる方を減らしたい。

大切な住まい、大切な暮らし。

生活はそのお客様のみならず、ご親族や身近な方にも波及します。

あなたの納得のいくリフォーム計画の為に、

今後の素敵なご生活の為に、

建築にまつわる色々なことを様々な角度でご紹介できたらと考えております。

何かご相談などございましたら、いつなんでもお気軽にご連絡くださいますと幸甚です。

次回は、マンションリフォームの仕上げについてご紹介させていただければと思います。

それではまた!

コメント|comment